大学でも,高校までと同じように定期試験があります。

本学では1月下旬に後期の試験がありました。

授業で学んだことがどれくらい理解できているのか,身についているのかを見る試験です。

どの科目も,保育者になるためには,必要な知識・技術です。

そのため,学生の皆さんは,一生懸命勉強をして,試験に取り組んでいます。

大学でも,高校までと同じように定期試験があります。

本学では1月下旬に後期の試験がありました。

授業で学んだことがどれくらい理解できているのか,身についているのかを見る試験です。

どの科目も,保育者になるためには,必要な知識・技術です。

そのため,学生の皆さんは,一生懸命勉強をして,試験に取り組んでいます。

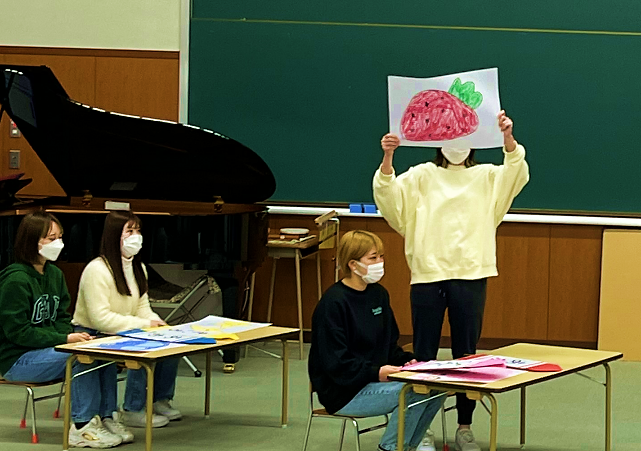

1月14日(金)に、実践保育学科2年生による「授業発表会」が行われました。

この企画は、「保育実践演習」(必須科目)と「保育音楽Ⅳ」(選択科目)を受講する学生による、授業最後のまとめとして、学生自ら考え、行動してつくり上げた発表です。

A組は、劇「ひとつぼし」を演じました。誰もが心に持つ「自分だけの星」を表現しています。

台本づくりから、ダンスの振り付けをそれぞれが担当し、本番を迎えました。

(写真はリハーサルの様子です)

そして、アンサンブルの演奏「美女と野獣」の演奏は、気持ちもピタリ合って、力強い演奏でした。難しいパッセージやリズムにも、集中力マックスで頑張ってくれました!

(写真は本番の様子です)

B組は、劇「どんな色がすき」を演じました。この台本は、学内の図書館主催で行われた「手作り絵本コンクール」で、佳作をもらった学生の絵本を元に作られました。

誰もが自分に素直で自由で、自然でいられることが大切だと語りかけています。

(写真はリハーサルの様子です)

そして、アンサンブルの演奏は「ホール・ニュー・ワールド」でした。とてもリズムの切れが良く、最後には観客の皆さんも、その音楽の波に一緒に乗っていました。ワクワクがいっぱいでした!

(写真は本番の様子です)

2年間の学びが、一瞬で終わったように感じましたが、とても充実した時間でした!

皆さん、卒業後も、その情熱を忘れずに!!

令和4年を迎えて、気持ちも新たに頑張りましょう!

授業が始まってまだ数日ではありますが、元気な学生の顔を見ることができました!

話すことがたくさんあって話が止まらない人、ゆっくりし過ぎたのか眠そうな目をしている人など、それぞれのお正月を楽しんで過ごした様子でした。

休み中はあまり行動範囲を広げないようにしたり、親戚のお年寄りには、なるべく会わないように気を遣っていたり、学生なりにとても注意深く行動していてくれた話を聞くと、とても嬉しくなります。

保育現場や施設でこの春から働く学生は、あと少しで研修が始まります。

2年生が学生気分を楽しめるのも、あとほんの少しの時間ですね。

その残された時間を大切に、共に元気に過ごしましょう!

従来は親権喪失の制度は有りましたが、親子関係の断絶という観点から、どうしても申し立てが慎重になっていました。しかしそれにより虐待防止の有効な手段になっていないという批判がありました。

そこで親権の2年間の停止ができるようになりました(平成24年)。その一事例です。

Xには前夫との間に長女、次女そしてAの3人の子がいました。他に父親の異なる男児(B)がいます。XがAとBを養育できないということで児童養護施設に入所することになりました。これが平成22年のことです。

3年後の平成25年にXとYは結婚し、Yは4人の子どもと養子縁組をしました。AとBが外泊して親権者らの家に泊まった時に(Aに対する)暴力行為があったようです。Aに対し、殴る、屋外に出す、食事を抜くなどです。

やがて平成28年に児童養護施設入所措置が解除になり、AとBは親権者らと同居するようになりました。

そしてAに対する殴る、食事を抜く、トイレに閉じ込めるといった虐待行為は続きました。

ある日AとBが屋外で震えながら立っているところを保護(一時保護)されました。児童相談所長は親権者らのAに対する親権の2年間の停止措置を求めて審判の申し立てがなされました。

東京高裁は、Aに対する親権者らの虐待行為があり、それによりAが親権者らに強い恐怖心を抱いており、親権者らが今後Aを適切に養育できることは期待できないこと等の理由で2年間の親権停止を認めました(東京高決 令和元年6月28日)。

現在は虐待された本人からも(親権喪失や停止の)申し立てが可能になりました。

子どもの健全な成長を実現するため社会が果たすべき役割役割は大きいものがあります。特に保育の現場では、子ども達の「変化」に日々注意していなければなりません。

皆さんもこのような認識を持ち続けて下さい。

記事:野々村宣博

先日、絵本の研究をされている先生(本学で保育への熱い想いも込めて複数の授業をご担当頂いております)のお宅を訪ねました。

中はゆったりとした時間が流れています。

美味しいケーキと良い香りのコーヒーを戴きながら、絵本等が描かれた場所を巡る旅のお話しをいくつか伺うことも出来ました。

↑「フランダースの犬」のラストの絵画…直接見てみたいと改めて思いました↑

ステキな絵本に出逢うために、遠くから来られるお客様も多いとのこと。

写真に撮り切れないくらいの圧倒される冊数!納得です!

美味しい贅沢なひとときをありがとうございました。

#星田#ハーゼ#府民の森ほしだ園地#星のブランコ

https://www.instagram.com/hoiku_no_tandai_higashi_osaka/

↑「絵本カフェハーゼ」の様子はインスタでも紹介させて頂いております🌼ぜひご覧下さい↑

コロナ禍、営業日程等に変更があります。ご来店はお電話等で店舗へ直接お問い合わせの上いらして下さいね。

今年も、実践保育学科の学生ボランティアと教員が一緒につくりました。

街の大掛かりなイルミネーションには、到底及びませんが、LEDの少なさはペットボトルでおぎない、手作り感満載の温かい「光」がともります。

保育者には「感性」が大切。皆の心にもあたたかな「光」がともりますように、「環境」の学びの一環としての取り組みです。

ペットボトルの回収は夏場から開始、多くの教職員の協力のもと使ったペットボトルは1000個近くに及びます!

今年は、附属幼稚園の子どもたちの「笑顔」もアーチに飾りました。コロナ禍で大変だった1年も子どもたちの笑顔で吹き飛ばそう、と願いを込めています。

また、高大連携で授業をうけた柏原高校の皆さんの作品も華やかに輝いています。みなさん、ご協力ありがとうございました。

これが点灯すると今年もあとわずか・・・

来年こそ、良い年になりますように!!

いよいよ始まった幼稚園実習!

入学してから、これまでに準備してきたことを、思う存分発揮するチャンスですね。

学生の皆さんは2週間、実習のことだけに集中して過ごしますが、緊張の中で慣れないことばかりですので、体調管理はとても大切です。

でも!子どもたちの笑顔に助けられ、励まされて、最後まで頑張り抜いた時は、喜びも大きいはずです!

今日は奈良県のK幼稚園を訪問させて頂きました。

近くには聖徳太子ゆかりの寺院である「中宮寺」跡があり、そこから見えるコスモスの花畑は、素晴らしいです。

実習生のNさんは、一人一人の子どもたちに目を配りながら、みんなと楽しい会話が弾んでいる様子です。

天気も良く、風に舞う金木犀の香を胸いっぱいに吸い込んで、外遊びを楽しんでいました。

「こども広場」での実習の様子です。

はじめは緊張しましたが子どもたちと遊ぶことができて、楽しかったです。

保護者の方もたくさん話をしてくださいました。

ありがとうございました。 (実践保育学科・2年)

授業で一人1回、全員に沐浴を行ってもらいました。

他にも赤ちゃんの服の着脱、おむつ交換、身長・体重計測の仕方を勉強しました。

「思っていたより重くて、手が痛かった」「難しかった」「声かけを忘れてしまう」「赤ちゃんがかわいい」「貴重な体験ができた」などの感想がありました。

みんな初めてなのに、とても熱心で上手でした。

演習授業って楽しいですね ♬

不定期だった授業も、久しぶりに予定通りの授業が再開されました。

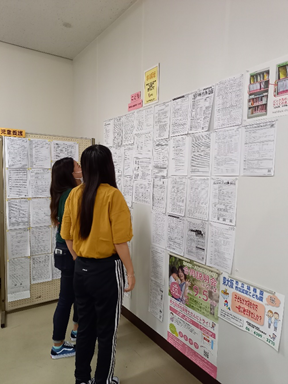

2年生の学生は、就職活動も再開しています。

将来像を持ち、就職先を探したり、訪問に行ったり、就職試験のあるところもあり、一人ひとりが、就職にむけて、意欲的に取り組んでいる様子が見られます。

キャリアサポートセンターの求人票の前で!!

等、求人先を探している姿が見られます。

すでに就職先が決定した学生もおり、経過や試験内容等、みんなで共有できる時間も取り、各担当教員による相談も気軽にできるよう配慮し、早期の就職内定を目指したいと考えています。