今回のテーマは「食の調理と科学」についてでした。

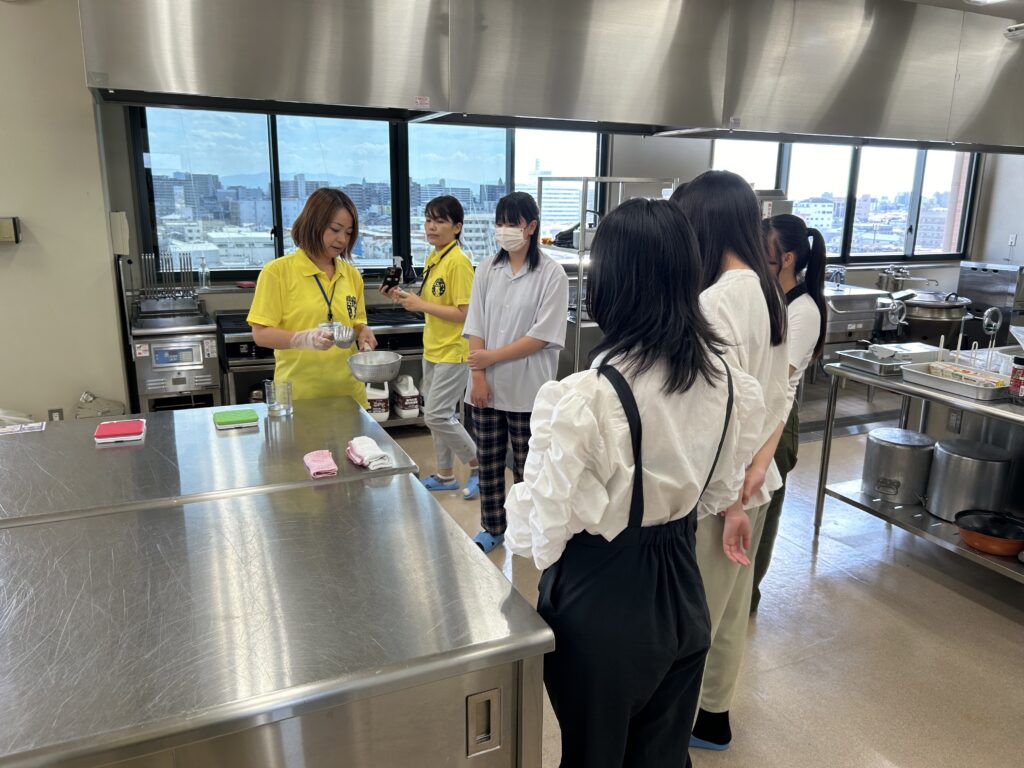

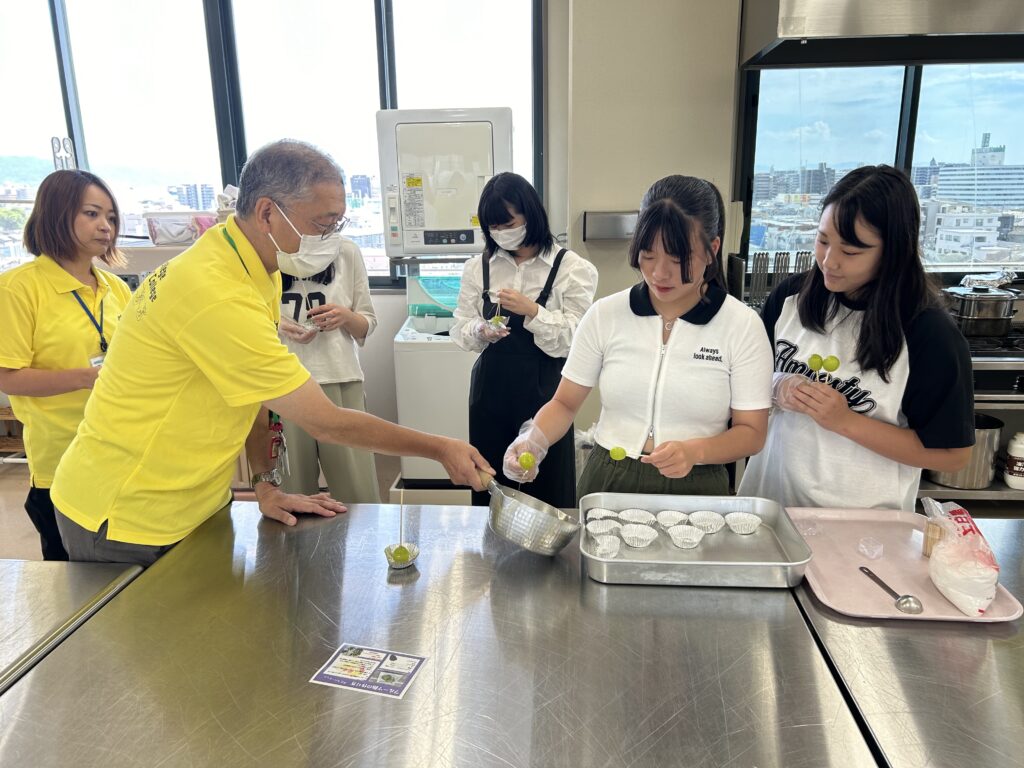

普段何気に食べているキャンディー(飴)にも、砂糖と水の化学変化による調理科学が隠れているのです。今回はブドウ飴を作りながら、紀平先生より解説頂きました。

混ぜると砂糖が結晶化してしまうので、鍋に砂糖と水を入れて火にかけて「じっ」と耐えます。

温度が160℃付近まで上がったら、ブドウ(シャインマスカット)に絡めて完成です!

皆さんで美味しく試食して、今回のオーキャンは終了しました。

学科のInstagramも見てね!思わぬオフショットが見られるかも?!

またぜひ本学へお越し下さい。