松井先生の出張授業が近畿大学 文芸学部 文化デザイン学科にて行われました。

テーマは「これからの世界を救う昆虫食」です。

普段はデザインを専攻されている学生ということで、大学に着くなり自らが考案したという新種の野菜オブジェが出迎えてくれました。

まずは松井先生から、なぜ・いま「昆虫食」なのかを説明して頂きました。そう、きっかけは、今から約10年前に起こった東日本大震災です。被災した人たちの食生活をみてみると、明らかなタンパク質欠乏である事が分かりました。そこで結びついたのが、高タンパク高栄養素の昆虫食だったのです。

昆虫は食べられると熱く語る松井先生

昆虫は食べられると熱く語る松井先生

「昆虫食」については、FAO(国際連合食糧農業機関)もこれから来るであろう、食糧危機に備えて、新たなフードとして提唱している程です。

そんな説明を受けて、学生達も皆納得の様子。しかしながら、いざ昆虫の画像や映像が流れると、ひとたび会場はざわめきます(約9割が女子学生でした)。

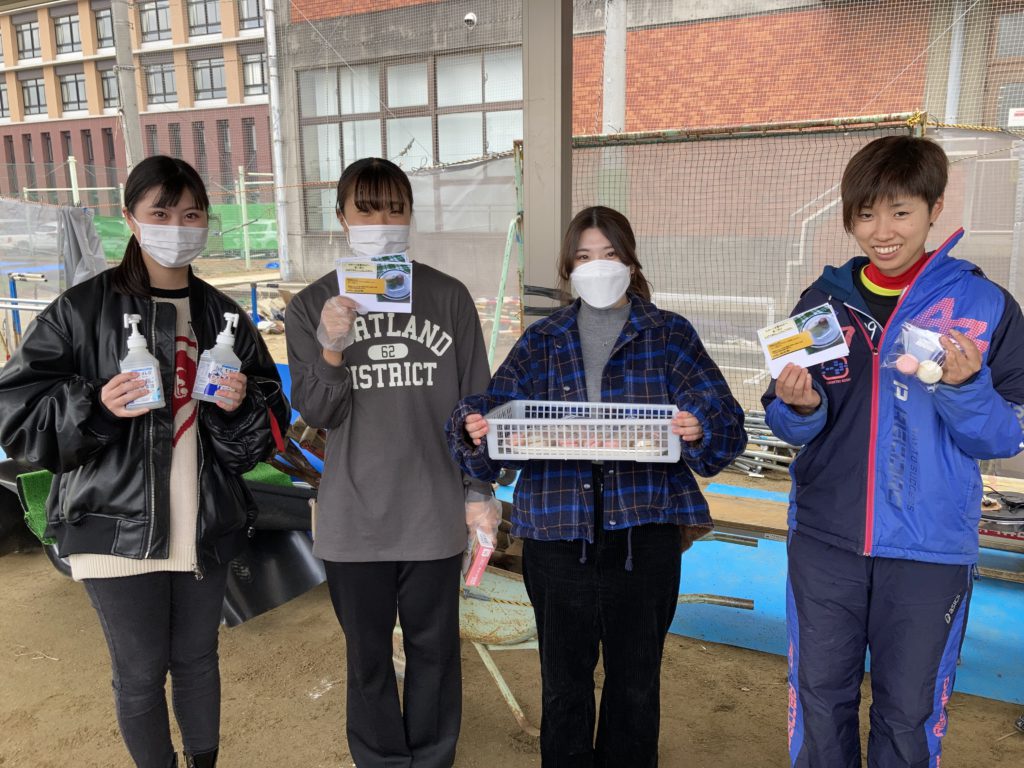

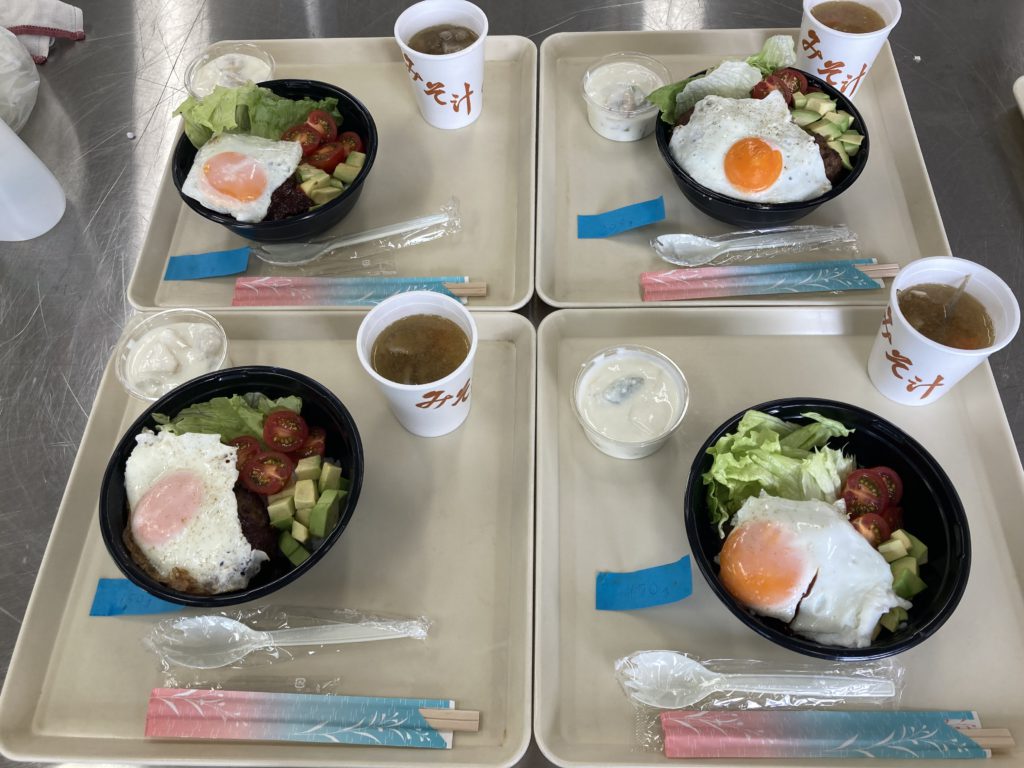

実食タイムでは、始めは躊躇していたものの、いざ食べてみると「意外といける。」「いなごはお口直しにいい」「クッキーやせんべいに混ざっていれば大丈夫。」など、実際に味わってみると案外、大丈夫な様子でした。松井先生曰く、女性の方が割と平気で「昆虫食」を口にするそうです。まさに「昆虫女子!」。

昆虫食に興味津々の学生達

昆虫食に興味津々の学生達

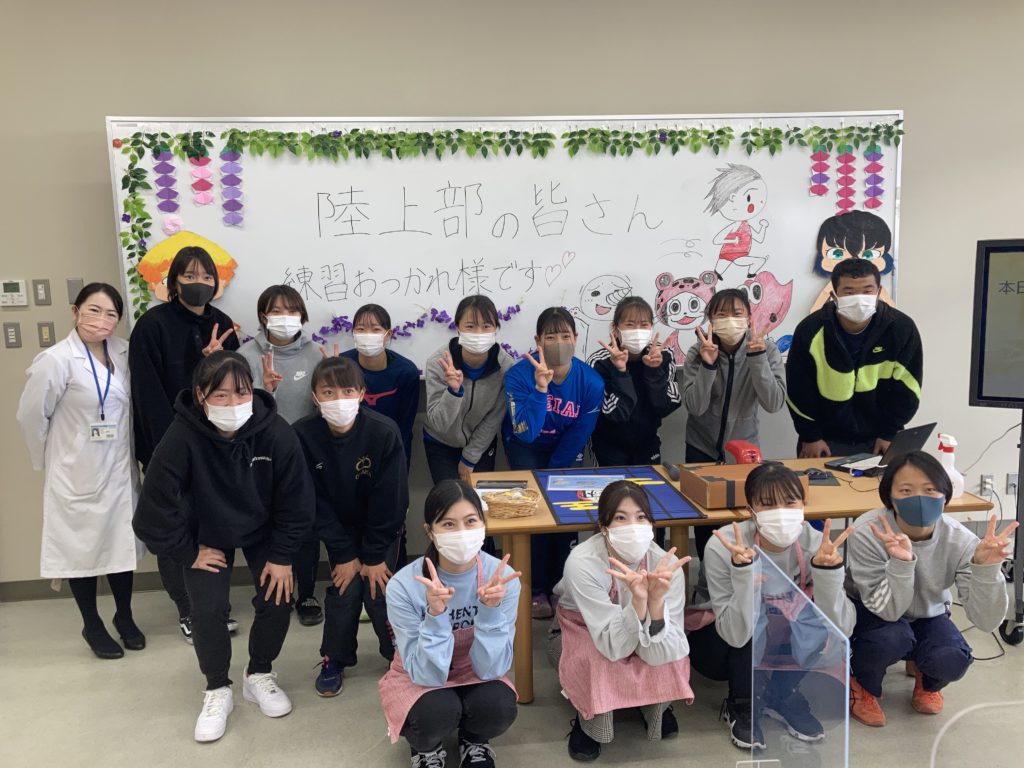

最後は「昆虫食を広めるには何が出来るのか」をテーマにデザイン学科の学生と松井先生で、ディベートを行いました。

学生達のアイデアに耳を傾ける松井先生

学生達のアイデアに耳を傾ける松井先生

独創的で様々なアイデアに、思わず松井先生にも笑みがこぼれます。「芸能人に宣伝してもらい良いイメージを付ける」「昆虫食給食を月に1回出して、なじみのある食材にする」「キャッチ―なロゴと共に雑誌の付録等に付ける」などなど… アイデアは多岐に渡りました。

学生達のアイデアに応える松井先生

学生達のアイデアに応える松井先生

最後まで学生と教員間、相互にやり取りのある生きた授業とすることが出来ました。お招き頂きました柳橋先生、岩城先生をはじめ近畿大学の皆さま、本当にありがとうございました。