いよいよ今年も残すところ後3カ月。今年は特に時間の流れを速く感じている人も多いのではないでしょうか。

さて、アジアこども学科ブログでは、今月からアジアこども学科に所属している先生方を紹介していきます。

トップバッターはつい先日のオープンキャンパスで模擬授業を担当してくださった、吉田唯先生です!

みんな大好きいらすとやさんからお借りしたイメージ画像

みんな大好きいらすとやさんからお借りしたイメージ画像

最近は海外でも人気を集めているようです

Q. まず初めに、吉田先生が研究されていることを教えてください

吉田先生(以下吉田):日本の中世から近世にかけての神話です

Q. 神話の研究、ロマンを感じますね。どんなことをする研究なんですか?

吉田:昔の”中二病”の人達が作り上げた世界を白日の下にさらすことが専門です

Q. ”中二病”は時代を超えた病だった……?うっ、頭が。

では、東大阪大学ではどのような授業を教えているんでしょう?

吉田:「大学で学ぶ」、「日本語」、「文学」、「卒業研究」などを担当しています

Q. 具体的にどんな授業なんでしょうか

吉田:レポートの書き方などを学ぶ授業や、日本語の授業(留学生対象)をしています

Q. では、その授業の中でもイチオシの授業と、その理由を教えてください!

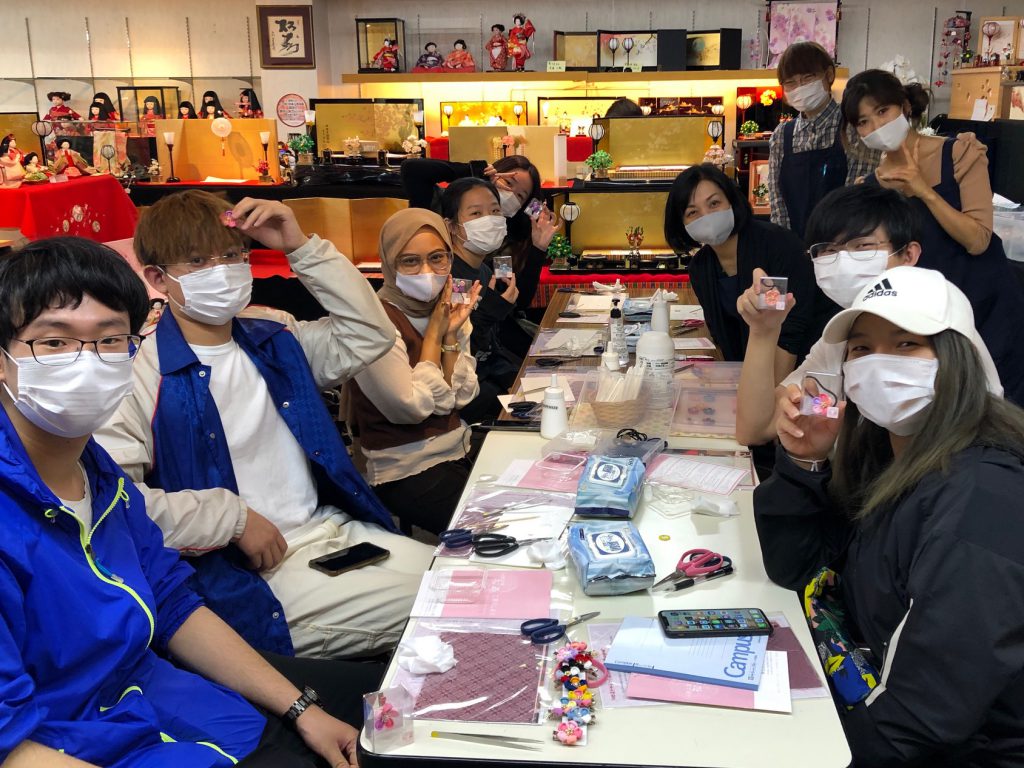

吉田:「大学で学ぶ」の授業では、ベトナムの僧侶の講演を聴いたり、外国人労働者について書かれた記事などをもとに、留学生は留学生の立場で、日本人学生は日本人学生の立場でできることを考えてもらいました。

というと堅苦しいですが、お友達の現状を知って、お互い助け合ってもらえたらいいなというのが狙いです。

色々な国の留学生が所属するアジアこども学科だからこその授業だと思います

Q. それぞれ違う境遇だからこそ、お互いのことを知るのが大切になってくるんですね。

さて、ここからは少し違った質問をしていきます。

今まで吉田先生が読んだ本やマンガ、もしくは観た映像作品の中で、一番好きなものを教えてください

吉田:ティム・バートンの作品は全部好きです。気分によって好きな作品を流しながら仕事をしています

Q. ティム・バートン、ブログ担当も大好きです!ヴィジュアルがユニークな作品が多いですが、彼の作品をひとことで表すと?

吉田:風刺

Q. 的確なひとことでした。

では、誰かに何かをオススメするならコレ! というものを教えてください

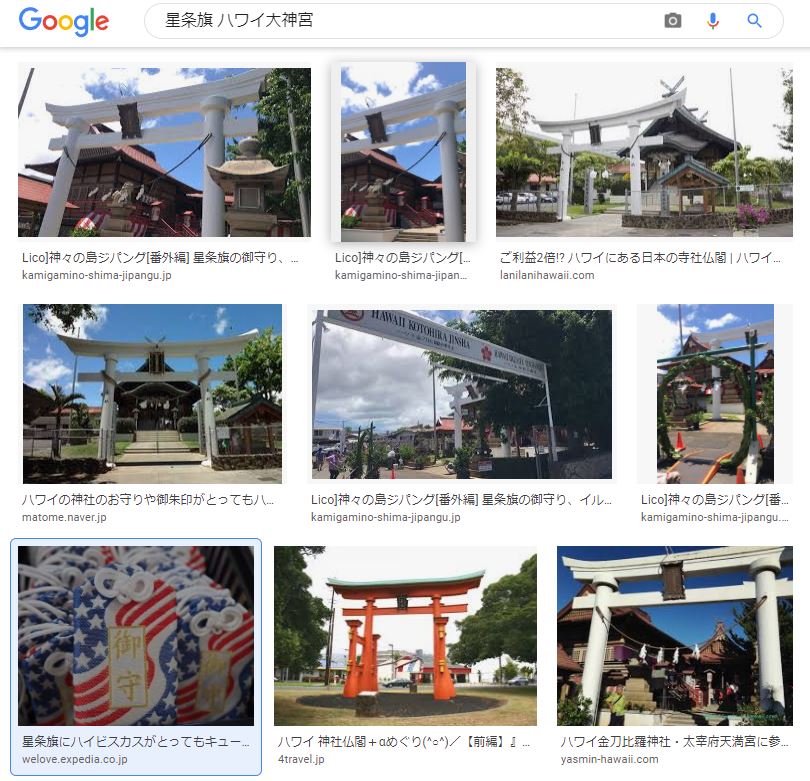

吉田:ハワイ大神宮に行ってみてください。星条旗(アメリカの国旗)柄やハート柄のお守りが買えます。

ほかにも英語のおみくじがあったり面白いです

ブログ担当、好奇心でググってみました。(2020/10/2)

ブログ担当、好奇心でググってみました。(2020/10/2)

なるほどとっても星条旗です

Q. 今までで一番の思い出は何ですか?

吉田:オーストラリアのタクシーでぼったくられそうになったことです

目的地に着いているのに降ろしてくれず、高額な料金を請求されたのです。時間は夜7時です

中学生レベルの英語力で、必死に考え、「観光の記念に、タクシーの様子をYouTubeでリアルタイムに流してもいいか」など色々聞いたところ、返金してもらえ、無事降ろしてもらえました(^_^)

人間、追い詰められたらなんとかなるもんだなーと思いました

キャッキャウフフな楽しい思い出を予想していたブログ担当、浅はかでした。現代社会だからこその解決法、見習いたいです。

第1回、教員紹介、いかがだったでしょうか。

実は今回、アジアこども学科の諸先生方に依頼した際、さりげなく大胆に「自画像(イメージ画像も可)もお願いします♡」とお願いしておきました。

次回以降も記事の最後にそれぞれの先生方の自画像(※イメージ画像)を掲載し、締めの言葉に代えさせていただきます。

吉田先生、ご協力ありがとうございました!

吉田先生(自画像)。ブログ担当の無茶ぶりにも快く応じてくださいました。

吉田先生(自画像)。ブログ担当の無茶ぶりにも快く応じてくださいました。

足を向けて寝れませんね……。