後10日で元旦、いよいよ今年もあと少しとなりました

今年最後の教員紹介はブログ担当こと私、横田詩織がお送りします。ええ、ひとり芝居ですとも……

Q. 何を研究していますか?

横田:民話、特にグリム兄弟が収集・編纂したものを研究しています

Q. グリム兄弟といえば『グリム童話』でおなじみですね。具体的にどんな研究なんですか?

横田:例えば、ある文献には「牛乳魔女」なんてものが出てきます。他の家で飼っている牛の乳を、魔法を使ってこっそり盗んでしまう魔女です

実際、お隣の奥さんはこの牛乳魔女だ!と訴えた人の記録が残っています。

詳細を省いてざっくりまとめてしまうと、「村の外から嫁いできた『よそ者』が自分より牛の世話が上手なのを妬んだ」ことが背景にありました。何かズルをしているに違いない、きっと魔女だからだ……と、そう考えたんですね

こんな風に、昔の人は説明のつかないことやものを悪魔や妖怪のせいにすることがありました。私がしているのはこの逆。悪魔や妖怪のお話をもとに、じゃあ実際はどんな出来事が彼らのせいにされてしまったのかな?と考えるのです

Q. 日本でイメージされる魔女よりかなりしょうもない魔法ですね!?

では、東大阪大学ではどんな授業を?

横田:いえ、畜産農家にとって、牛乳を盗まれるというのはかなり許し難い犯罪です。農家にとっての生命線ですからね。

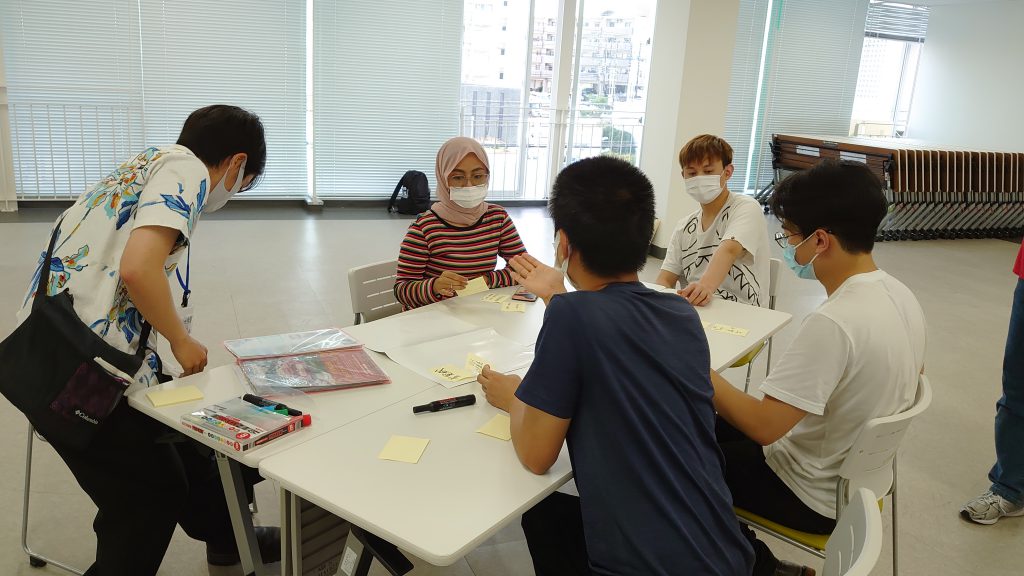

担当しているのは、主に英語関係の授業です

Q. 例えばどんな?

横田:1,2年生対象の基礎専門英語II,IVや教職専門科目でもある英書講読などです。あと、オムニバス形式の国際子ども文化研究ではヨーロッパ・アフリカ地域を担当しています

Q. オススメの授業はなんでしょう?

横田:「国際子ども文化研究」は、自分ではなかなか手を伸ばさない地域の子どもに関わる問題をざっくり知ることができるかな? と思います。3年生対象ですので、卒業研究のテーマ探しも兼ねて参加してみても面白いかもしれません

Q. さて、そろそろ一人二役も(メンタル的に)厳しくなってきましたが、あと一息です。

今まで読んだ//見た中で、一番好きな本、マンガ、映像作品を教えてください

横田:本なら、辻村深月の『ぼくのメジャースプーン』、映像なら『英国王のスピーチ』が好きです

Q. その作品をひと言で表すとしたら?

横田:自分で設定しておきながらこの質問難しくないですか? 好きな作品をひと言で表現できるわけないじゃないですか?????

あえて言うなら、どちらも主人公の隣で一緒に悩み、考えていく作品だと思います。それくらい、感情の機微が丁寧に描写されていますね

Q. では、誰かに何かをオススメするならコレ!というものはなんでしょう

横田:インド映画の『マダム・イン・ニューヨーク』はオススメです。英語が一切できない中年の主婦がいきなりニューヨークに行くことになるお話なんですが、これも主人公と一緒に悩み、考えてほしい作品ですね

Q. 今までで一番の思い出はなんでしょう?

横田:初めて親元を離れ、ひとり暮らしを始めた夜の解放感と興奮、不安がないまぜになった感覚は忘れられないです。今ではすっかり気楽なひとり暮らしを満喫していますが

ブログ担当、一人二役のせいかいつもよりテンション低めでお送りしました

次回の教員紹介は年明け頃を予定しています。お楽しみに!