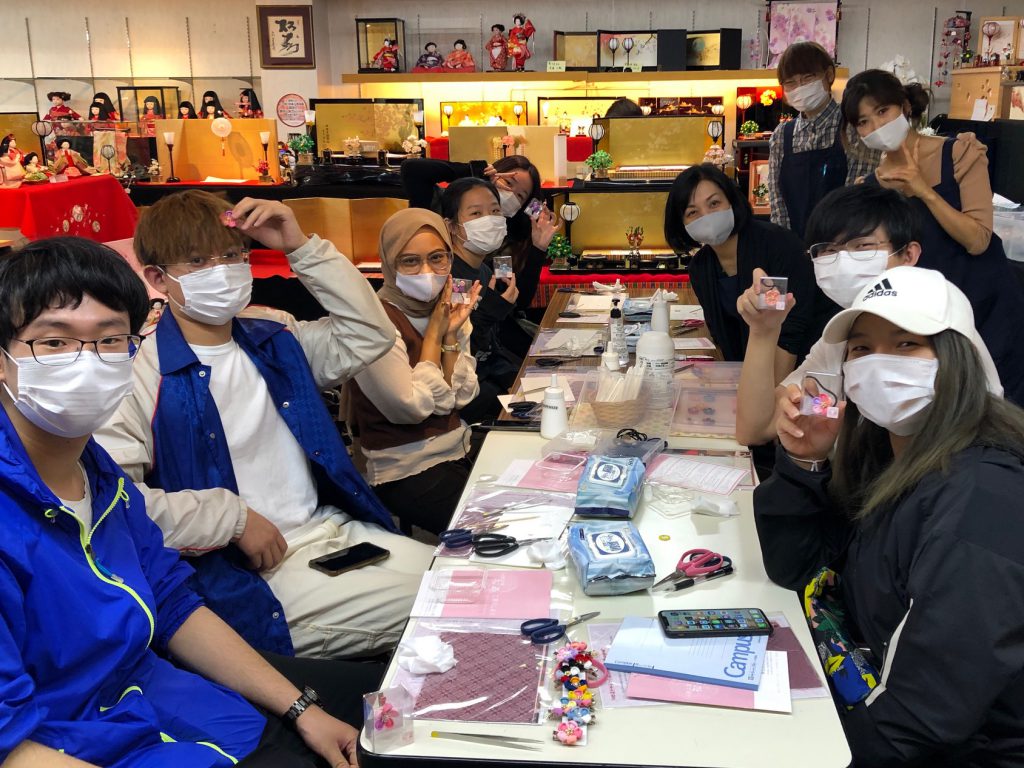

国際教養こども学科・アジアこども学科では前期授業の最終週にあたる7月28日水曜日の午後に外部講師の先生による特別講義を開催しました。

第一部は元JICA青年海外協力隊の林先生による対面の講演でした。

林先生は大学卒業後、JICAよりフィジーに派遣され、現地の小学校で2年間音楽の先生をされていました。林先生からは協力隊員としての活動について、またフィジー独特の社会や文化について興味深いお話を聞かせて頂きました。学生からは協力隊員になるための準備として今から何をすべきかなどさまざまな質問があり、今後各自のキャリアに役立つアドバイスもして頂きました。

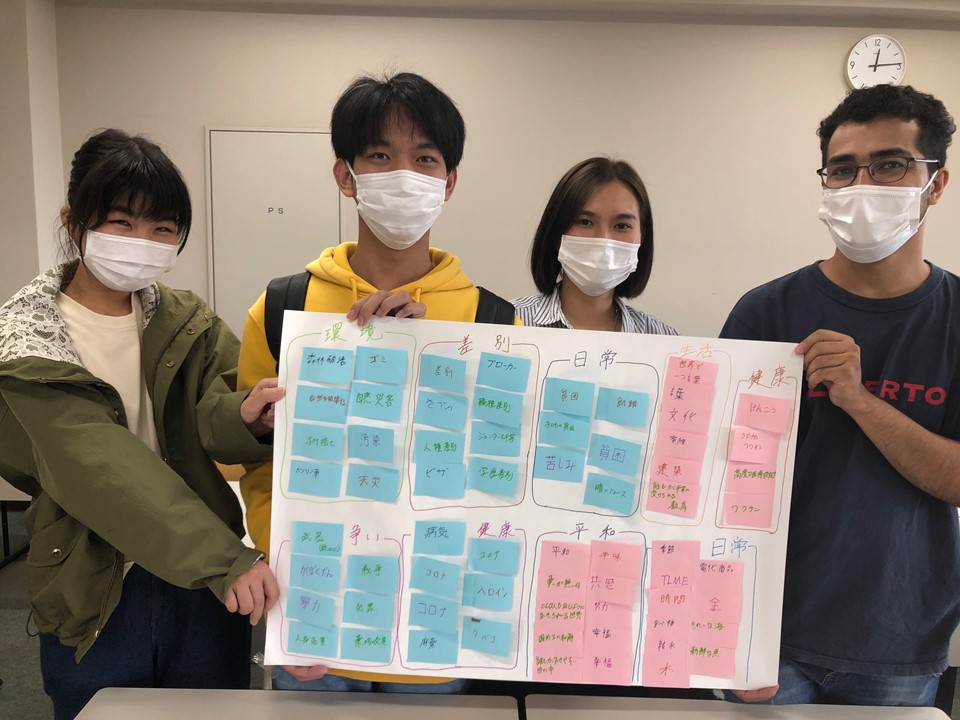

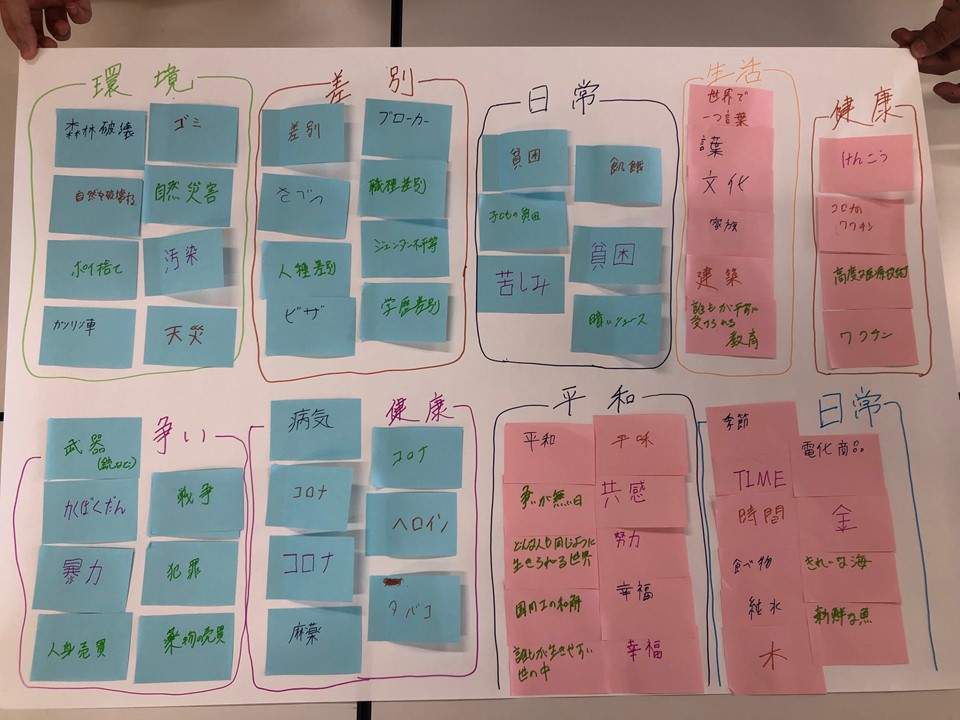

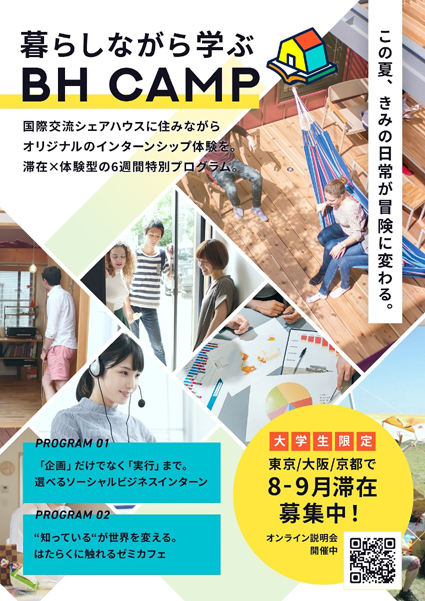

第二部は株式会社ボーダレス・ジャパンによるオンラインの企業説明会が行われました。まず採用担当の呉原さんからは、学生のみなさんと同じ頃、呉原さんの学生時代にどのような出会いがあり、社会起業家としてのキャリアを歩みだしたのかお話をして頂きました。そして社会問題を解決するためのソーシャル・ビジネスとは何か、また同じ志を持つ若い起業家たちが集まるボーダレス・ジャパンはどのような仕組みになっているのか説明して頂きました。

次にボーダレス・ジャパンが運営する「ボーダレスハウス」について李社長よりご説明頂きました。外国人と一緒に暮らすシェアハウスとして人気を集めるボーダレスハウスは日常生活で国際交流を体験できる学びの場としても活用されています。李社長からは国際教養こども学科の学生たちにボーダレスハウスのインターンシップ BH CAMPのプログラムへの参加を提案して頂きました。

今回の特別講義はいずれも国際協力・社会貢献・ソーシャルシェアリングがテーマになっています。林先生の講義ではフィジーの「ケレケレ」という言葉・概念が印象に残りました。フィジーでは「ケレケレ」”please” と言われてると、自分の持っているモノを相手に与える、シェアするという習慣があります。それは服や食べ物、お金、家族などあらゆるものにあてはまります。そこには「自分のモノはみんなのモノ」、「みんなのモノは自分のモノ」、モノはみんなでシェアしようという考え方があります。ケレケレとは期待なく相手に与えることであり、より多くの人がこのような考え方を持てれば、生きやすい・住みやすい社会へと変わっていくことができるでしょう。実際東南アジアの国でも「ケレケレ」と同じ相互扶助の概念があるようです。

林先生は現在神戸で「住みびらきのお家ケレケレ」を運営されていて、シェアハウスやフリーマーケットなどフィジーでの経験に着想を得た活動を展開されています。神戸に行ったときにはぜひケレケレを訪問してみましょう。